(libera traduzione di Giorgia Giabardo per NortheK® su autorizzazione della Oldham Optical)

Se state costruendo un telescopio Cassegrain, nell’ultima fase di costruzione e` necessario collimarlo, vale a dire allineare perfettamente i due specchi sia sull’asse del fuoco che a 90° da esso; anche nel caso in cui non siate voi a costruirlo ma compriate un telescopio gia` fatto, quando lo ricevete dovrete collimarlo. Allo stesso modo, dovrete poi controllare periodicamente il vostro Cassegrain, specialmente se se e` grande e vi capita di spostarlo.

La prima parte di questa sezione spiega gli aggiustamenti da fare durante la costruzione del telescopio per poterlo collimare correttamente.

Dimensioni Critiche Se state costruendo un telescopio e` indispensabile attenersi scrupolosamente alle dimensioni fornite dal fornitore di ottiche. Oppure, viceversa, quando ordinate le ottiche per un telescopio gia` esistente, dovete specificare le dimensioni critiche delle ottiche da costruire. I valori critici sono due: la distanza che separa gli specchi e il back focus.

|

Dimensioni critiche di un Cassegrain. |

Il metodo utilizzato dalla Oldham Optical per misurare i valori critici dalle superfici degli specchi e` quello indicato nella figura piu` sopra. Probabilmente anche molti altri produttori li misurano da queste superfici ma non e` scontato che sia sempre cosi`. Allonatanandosi dalle dimensioni specificate, sara` sempre possibile mettere a fuoco il sistema ed ottenere delle buone immagini se una stella e` in asse, ma si perdera` un po’ di efficacia se e` fuori asse. In particolare, per funzionare correttamente, le ottiche senza coma Ritchey Chretien sono concepite per avere una distanza fissa fra lo specchio primario ed il secondario.

Se il vostro telescopio mette a fuoco modificando la distanza che separa i due specchi, una differenza di un paio di millimetri per parte di fatto non dovrebbe cambiare molto; se pensate pero` di utilizzare qualcosa con un campo piuttosto grande (come una macchina fotografica a 35mm o piu` grande), allora sarebbe meglio definire la posizione del fuocheggiatore e dell’apparecchio fotografico in modo che, durante l’uso, le dimensioni corrette siano rispettate. Questo potrebbe significare qualche compromesso per la vista diretta attraverso l’oculare, ma poiche` con questo i campi sono piu` ristretti, non dovrebbe essere un problema.

Quando il telescopio viene assemblato deve contenere entrambi gli specchi, primario e secondario, percio` durante la costruzione cercate di trovare un metodo facile per la misurazione di queste due dimensioni.

Magari, potreste predisporre un foro attraverso la cella degli specchi vicino al fuocheggiatore in modo da rendere possibile la misurazione della distanza fra il tubo posteriore del telescopio ed il tubo dietro lo specchio primario. Il buco potrebbe essere essere poi chiuso con una vite. Eventualmente, anche la posizione dello specchio secondario potrebbe essere misurata a partire da un punto di riferimento sul tubo esterno del telescopio.

Regolazioni laterali dello specchio primario

Non si tratta di un caso frequente, ma lo trattiamo comunque.

E` possibile dotare lo specchio primario di appositi regolazioni laterali sia verticali (Up and Down) che orizzontali (Side to side). Tali registrazioni servono per mettere lo specchio primario in asse con il fuocheggiatore. Se lo specchio e` sostenuto da una cinghia, la variazione della lughezza della cinghia determina l’aggiustamento vericale. Non vi preocupate se il vostro telescopio non possiede tali regolazioni, ma se e` predisposto per degli aggiustamenti totali o parziali, di sicuro ne trarrete vantaggio in seguito in quanto verranno utilizzate per centrare il foro nel primario sul il fuocheggiatore.

Regolazione dell’inclinazione dello specchio primario

Cio` che lo specchio primario deve assolutatmente avere e` un meccanismo che permetta d’inclinarlo in modo da poterlo impostare ad esattamente 90 gradi dall’asse. Queste regolazioni vengono utilizzate spesso anche per i telescopi Newtoniani.

Nonostante ci siano moltissime fotografie e disegni che mostrano celle di specchi per i Newtoniani, per qualche strana ragione alla fine il sostegno utilizzato e` una forma di sospensione a tre punti.

Di solito, ciascuno dei tre bracci ha un regolazione, variando la lunghezza di ciascun braccio e` possibile inclinare lo specchio per la regolazione ed il posizionamento ad esattamente 90 gradi sull’asse del telescopio. E’ necessaria una certa abilita` per riuscire ad inclinare lo specchio in entrambi le direzioni (X e Y), come mostrano le due figure in calce, rispettivamente in 2D e in 3D.

|

Regolazioni del primario |

Un esempio di come e` possibile farlo e` dato dalla fotografia qui di seguito. Si tratta di una foto di un grosso Newtoniano, ma il principio si applica anche allo specchio primario di un Cassegrain. Si possono ben vedere i tre punti che sostengono lo specchio. Ciascun punto ha una regolazione che si puo` ottenere avvitando o svitando il bullone che permette d’inclinarlo e posizionarlo ad esattamente 90 gradi sull’asse del sistema. Tali aggiustamenti sono utilizzati per ridurre il piu` possibile il coma nella parte finale della collimazione.

|

Tre regolazioni di un primario. In questo caso un Newton. |

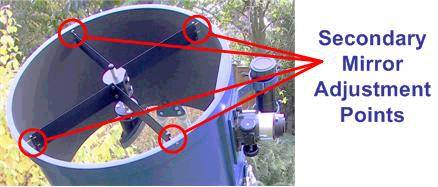

Regolazioni laterali dello specchio secondario

Tutti i grossi telescopi Cassegrain dovrebbero essere provvisiti di meccanismi per regolare lo specchio secondario sia verticalmente che orizzontalmente, cosi` da poterlo posizionare perfettamente in asse; mentre e` possibile mettere in asse lo specchio secondario dei telescopi piu` piccoli anche senza meccanismi complicati.

|

Regolazioni laterali del secondario. |

Di solito (ma non sempre) e` possibile mettere in asse il secondario con una regolazione sullo spider che sostiene lo specchio. Tale aggiustamento potra` essere utilizzato anche in seguito per centrare lo specchio sull’asse del telescopio.

|

Regolazione dello spider |

Non dovete stupirvi se utilizziamo un telescopio Newtoniano come esempio, il principio e` esattamente lo stessodi un Cassegrain e le fotografie di alcuni grandi dobsonianicome quelli di David Lukehurst sono a portata di mano.

Regolazioni per l’inclinazione dello specchio secondario

Se gli specchi del vostro telescopio sono configurati per dei Cassegrain che non utilizzano specchi secondari sferici, allora dovete fare alcuni aggiustamenti per regolare l’inclinazione dello specchio secondario. Si tratta di registrazoni di minore entita` rispetto a quelle dello specchio primario.

Pur non essendo assolutamente indispensabile, tale principio e` molto utile anche per un Dall Kirkham.

|

Regolazione della inclinazione del secondario |

Benche` non sia particolarmente di moda in questo momento, il miglior modo per sostenere lo specchio secondario di un Cassegrain e` quello di costruirlo con un foro centrale, in modo che lo specchio si vada ad infilare su un sostegno collegato allo spider. Poiche` il centro dello specchio non viene mai utilizzato otticamente, non c’e` dunque alcuna perdita di luce e non c’e` bisogno di una cella per sostenere lo specchio che, invece, accrescerebbe il rapporto di ostruzione del telescopio.

Se pensate di costruire un grande Cassegrain, chiedeteci come fare per sostenere il secondario.

Strumenti per collimare il telescopio

Ora avete un telescopio con tutte le regolazioni, gli specchi sono stati sistemati ed e` pronto per essere collimato. Tenete a portata di mano dei semplici attrezzi come delle chiavi inglesi e dei cacciaviti per fare i vostri aggiustamenti.

C’e` uno strumento speciale che dovrete procurarvi per aiutarvi nella collimazione:un foro verticale. Il fuocheggiatore del telescopio deve essere posizionato in modo da adattarsi ad un disco con un piccolo foro di circa 2 mm di diametro, tale foro deve essere perfettamente centrato sull’asse del telescopio.

Il disco ed il foro devono potersi adattare al fuocheggiatore in modo che il foro sia in asse con il telescopio. Quando il fuocheggiatore e gli oculari hanno una dimensione standard di 1 ¼” allora un contenitore di rullino fotografico da 35mm puo` essere utilizzato come foro a perno, altrimenti, bastera` utilizzare un riduttore.

Un contenitore di rullino fotografico da 35mm sta comodamente nel fuocheggiatore; tagliate dunque il fondo del contenitore con un seghetto e praticate un foro da 2 mm esattamente al centro del coperchietto: lo strumento ora e` pronto per essere usato. Ora che le macchine fortografiche digitali sono diventate di uso comune sara` forse un po’ difficile procurarsi un porta-rullino. Provate comunque ad andare da un fotografo o in un qualsiasi supermercato che fa servizio di sviluppo fotografico, rivolgetevi amichevolmente a chi sta al bancone e, potrebbe anche succedere che parte dell’attrezzatura necessaria per la collimazione del vostro telescopio vi sia regalata!

Per potere collimare un Cassegrain un po’ piu` facilmente, si puo` anche fare anche una versione un po’ piu` “sofisticata” di questa attrezzatura, come illustrato dalla foto qui sotto. Esternamente sara` fatta da un contenitore per rullini da 35 mm ed internamente da un rotolino di Scotch usato. Tale “strumento” non deve essere necessariamente telescopico!

La sezione traslucida permette alla luce di penetrare nel tubo facilitando cosi` l’aggiustamento del secondario. La stessa cosa potrebbe essere fatta tagliando il contenitore da 35 mm in due e riattaccando le due meta` con del nastro adesivo trasparente avendo cura di lasciare un piccolo spazio fra di esse. Notate che potrete anche avere un telescopio molto costoso ma non e` necessario avere una strumentazione altrettanto costosa per collimarlo e, se questo tipo di strumentazione funziona con i migliori telescopi, perche` non dovrebbe andare bene anche per voi?

Nel caso in cui abbiate un grosso fuocheggiatore senza riduttore, a questo punto potrebbe essere necessario costruire appositamente il vostro apparecchietto prima di procedere.

Impostazione iniziale

La parte piu` importante dell’impostazione deve essere fatta in casa o in garage con una buona luce ed illuminazione. Fate attenzione a non posizionare il telescopio in modo da da guardare fuori dalla finestra o in direzione di altre fonti di luce poiche`, dovendo guardare attraverso il tubo dall’area vicino al punto focale utilizzando il foro a perno, rischiereste di danneggiarvi la retina dell’occhio per aver guardato inavvertitamente una fonte luminosa!

Incominciate ad allentare tutti i dadi e le viti delle varie regolazioni.

Controllate le dimensioni critiche (di nuovo), vale a dire il back focus e la distanza che separa gli specchi. Controllate, visivamente o con una semplice misurazione, che il foro dello specchio primario sia centrato rispetto a quello del fuocheggiatore. Se disponete di regolazioni allo specchio primario utilizzatele per centrare lo specchio

Controllate visivamente o, se preferite, prendete qualche semplice misura, che da ogni punto fisso nel tubo della struttura del telescopio entrambi gli specchi siano posizionati il piu` vicino possibile a 90 gradi dall’asse. Non e` necessario in questa fase che sia assolutamente perfetto, sara` possibile controllare ulteriormente in seguito.

Se il vostro telescopio dispone di registrazioni laterali per lo specchio primario allora registratelo ad occhio in modo che il foro dello specchio primario sia centrato sul fuocheggiatore.

Mettere in asse le ottiche

Mettete il foro a perno sul fuocheggiatore ed avvicinate il vostro occhio. Muovete il fuocheggiatore fino a quando potrete visualizzare un’immagine come quelle qui di seguito:

|

Secondario alto rispetto all’asse. |

| Secondario a sinistra rispetto all’asse. | |

| Secondario perfettamente in asse. |

Nella figura l’area colorata di nero rappresenta l’interno del fuocheggiatore. L’area blu piu` esterna rappresenta il retro dello specchio primario mentre il disco blu interno e` lo specchio secondario visto attraverso il foro del primario.

Una volta riusciti a visualizzare chiaramente lo specchio secondario attraverso il foro del primario, muovete il fuocheggiatore in modo tale che il foro del primario appaia appena un po’ piu` grande dello specchio secondario. Andesso siete pronti a regolare il secondario sullo stesso asse del fuocheggiatore e dello specchio primario.

Attenzione! – Tutto cio` puo` essere fatto facilmente con la struttura ottica appoggiata su un fianco e l’asse ottico in orizzontale. Non siate tentati di disporre il tubo in una posizione angolare verso l’alto per facilitare le regolazioni del secondario. Se per sbaglio faceste cadere una chiave quando il secondario e` sopra il primario, potreste rompere il primario! Percio` tenete il tubo in piano cosi` che, se vi scappa di mano un attrezzo, almeno non cade su nulla di costoso. Pensate a quello che fate. A questo punto dovete centrare lo specchio secondario sul foro del primario cosi` come lo vedete attraverso il foro a perno e, per farlo, dovete agire sulle regolazioni laterali sopra descritte. Centrare il secondario dovrebbe essere un lavoro piuttosto semplice. Se il vostro telescopio non dispone di regolazioni laterali del secondario ma possiede invece quelle del primario, utilizzatele per metterlo in asse. Quando avrete finito, il fuocheggiatore, lo specchio primario ed il secondario saranno tutti posizionati sullo stesso asse.

Regolazione dell’inclinazione dello specchio secondario.

Guardate di nuovo attraverso il foro a perno e concentratevi sulla vista dello specchio secondario: sulla superficie del secondario dovreste essere in grado di vedere riflesso l’ingresso del fuocheggiatore.

|

Riflessione a sinistra rispetto all’asse |

| Riflessione alta rispetto all’asse. | |

| Riflessione perfettamente in asse. |

Se avete la versione piu` sofisticata del foro a perno, quella che lascia passare la luce, allora vedrete un anello luminoso intorno all’asse centrale, nel caso contrario vedreste semplicemente il “buco nero” del fuocheggiatore. Alternativamente, potreste vedere lo specchio primario riflettersi sulla superficie del secondario, potete procedere anche in questo modo.

Sistemate le tre regolazioni per l’inclinazione del Secondario in modo da centrare la riflessione del fuocheggiatore e/o dello specchio primario al centro dello specchio secondario. Le figure piu` sopra presumono che voi stiate cercando la riflessione dello specchio primario, che e` mostrata nella figura come blu chiaro.

Il processo di regolazione e` abbastanza semplice, ma la prima volta che lo fate dovete capire qual’e` il braccio che fa muovere la riflessione nella direzione che volete. Una volta che avete capito come si muove la riflessione, sara` facile fare gli aggiustamenti per metterla completamente in asse.

Nel caso aveste bisogno di un altro piccolo aiuto per cominciare possiamo suggerirvi di notare la direzione in cui la riflessione risulta maggiormante fuori asse e scegliere il braccio piu` vicino a quella direzione. I tre bracci sono distanziati di 120 gradi l’uno dall’altro ma, poiche` possono muoversi sia avanti che indietro, ciascuno di essi puo` anche regolare la direzione a 180 gradi opposta. Percio` scegliete il braccio piu` vicino alla riflessione o quello a 180 gradi da essa. Una volta regolato il primo braccio al minimo, la riflessione sara` quasi sicuramente decentrata ma dovrebbe essere assolutamente allineata con i rimanenti due bracci. A questo punto quindi regolate il secondo braccio per centrare la riflessione esattamente in asse, aspettate pero` a regolare il terzo braccio: se dopo aver mosso il secondo braccio non siete riusciti a centrare la riflessione, tornate allora al primo braccio e regolate quello. Continuate a regolare questi due bracci fino a quando non sarete soddisfatti della centratura della riflessione.

Alcuni di voi potranno essere sorpresi di come si possa fare riferimento alla riflessione per impostare accuratamente l’inclinazione dello specchio secondario. In realta` e` un’impostazione approssimativa / scadente dello specchio primario a creare dell coma e questo specchio sara` messo a posto in seguito.

Controllate di nuovo le dimensioni critiche!

Una volta soddisfatti della centratura della riflessione,tirate fuori nuovamente il metro e misurate di nuovo le dimensioni critiche, vale a dire la distanza che separa gli specchi e il back focus. L’inclinazione del secondario potrebbe in effetti aver leggermente modificato tali dimensioni. Se necessario, compensate muovendo TUTTE e tre le regolazioni dello specchio secondario esattamente della stessa distanza in direzione opposta. Questo spostera` in modo assiale lo specchio secondario per ottenere la giusta separazione fra gli specchi senza modificare l’inclinazione. Stringete tutti i bulloni.

A questo punto avete terminato l’impostazione che si puo` fare “in casa” (anche se sarebbe sempre meglio ripetere tutta la procedura da capo almeno una volta tanto per verificare che e` tutto a posto) ed il passo successivo e` la prova delle stelle!

Regolazione dell’inclinazione dello specchio primario

Questo e` un lavoro che si fa guardando le stelle, dovrete essere preparati dunque a lavorare all’esterno di notte, percio` di sicuro fara` buio!

Fate queste operazioni con calma procedendo un passo alla volta, seguite un certo metodo nel togliere i pezzi mettendoli in un luogo che poi sarete in grado di ritrovare facilmente. Pensate bene a tutti i movimenti che dovete fare e, se necessario, allenatevi di giorno ad eseguire questa procedura.

Per prima cosa allentate tutti i bulloni delle regolazioni dello specchio primario.

Impostate il telescopio con un potente oculare e mettetelo a fuoco su una stella al centro del campo visivo. Non importa quale, di stelle a disposizione ce ne sono tantissime…

Muovete il fuocheggiatore avanti e indietro rispetto al fuoco esatto e, da entrambe le parti, dovreste riuscire a vedere un disco ed un anello. Questi sono formati dal disco di Airy e dagli effetti di diffrazione creati dall’ostruzione centrale del Cassegrain. Studiate il sistema di anelli da entrambi le parti del punto focale.

|

Immagine con 1 oc. ad alto ingrandimento. Coma presente, disco e anelli asimmetrici. In questo caso l’asse del coma va da in alto a sinistra a in basso a destra: |

| Immagine con 1 oc. ad altro ingrandimento, senza coma e con anelli concentrici. |

Se lo specchio primario e` inclinato correttamente, il sistema sara` privo di coma, mentre il disco e gli anelli saranno concentrici, sia dall’una che dall’altra parte de punto focale.

Se invece lo specchio primario non e` posizionato in modo corretto, il sistema avra` del coma ed il disco e gli anelli non risulteranno concentrici. Da una parte del punto focale il sistema risultera` dunque decentrato lateralmente cosi` come dall’altra parte ma nella direzione opposta, ad esattamente 180 gradi

In realta` il disco e gli anelli non avranno esattamente la forma descritta in quanto cio` che riuscirete a vedere dipende dal telescopio stesso, dal Diametro, dal Rapporto Focale, dal Rapporto di Ostruzione, dall’Oculare ecc. Il disco centrale potra` dunque apparire piu` grande oppure come un piccolo punto centrale, ci potranno piu` o meno anelli ma, quello che dovete verificare e` che ci sia un minimo di punto o disco centrale e una struttura di anelli concentrici visibili da entrambi le parti del punto focale.

Se inizialmente non dovreste riuscire a vedere una struttura ad anelli, provate ad utilizzare un oculare a grandangolo e cercate di identificare irregolarita` di luminosita` nel disco da entrambi le parti del punto focale.

|

Oculare grandangolo. Il coma può essere visibile sotto forma di illuminazione irregolare del disco |

Il coma puo` essere eliminato regolando l’inclinazione dello specchio primario. Innanzi tutto dovete individuare l’asse del coma (per esempio nell’immagine piu` sopra va da in alto a sinistra a in basso a destra), scegliere il braccio dello specchio primario piu` vicino al settore di 60 gradi in cui si trova tale asse e regolarlo in modo da vedere se c’e` qualche miglioramento. Se peggiora, muovetelo nella direzione opposta e regolatelo avanti e indietro fino a quando il coma sara` ridotto al minimo. Quando avete raggiunto il minor coma possibile muovendo uno solo dei bracci, l’asse del coma rimanente dovrebbe essere allineato esattamente con uno degli altri due bracci. Regolate dunque uno di questi bracci per rimuvere completamente il coma. Se regolando il secondo braccio non riuscite a eliminare completamente il coma, tornate al primo braccio e regolatelo nuovamente il piu` vicino possibile al minimo. Se necessario, ripetete regolando il primo ed il secondo braccio per eliminare completamente il coma ma non regolate il terzo braccio. Chiudete tutti i bulloni quando avete finito e controllate nuovamente se c’e` coma. Una volta che non risultera` piu` nessun coma, allora lo specchio primario risultera` essere precisamente a 90 gradi rispetto all’asse.

Approfittatene dunque per fare un po’ di osservazione! – E` tempo di prendersi un caffe` o magari anche qualcosa di piu` forte! Ci sara` ancora qualche lavoretto da fare la mattina…ma per questo si puo` attendere.

La mattina dopo?

Ovviamente, non deve per forza essere la mattina dopo ma questo e` un lavoro che si deve fare al chiuso, in casa o in garage alla luce del giorno.

Controllate nuovamente le dimensioni critiche: distanza che separa gli specchi ed il back focus; la regolazione del’inclinazione dello specchio primario infatti potrebbe averle leggemente modificate e, se necessario, compensate muovendo TUTTE e tre le regolazioni dello specchio primario esattamente della stessa distanza ma in direzione opposta. Questo spostera` lo specchio sullo stesso asse per regolare la distanza senza pero` modificarne l’inclinazione.

Dovrete poi controllare nuovamente se c’e` coma per la prossima osservazione, ma e` improbabile che servano ulteriori aggiustamenti e, in ogni caso, nel frattempo sarete diventati degli esperti!

A questo punto vi meritate un altro bicchierino….

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)