La collimazione è il processo di allineamento di tutti i componenti di un telescopio che ancora oggi assilla numerosi astrofili. In molti confidano nella regolazione di fabbrica e nel fatto che lo strumento non venga sottoposto ad alcuna sollecitazione. Chi ha la possibilità di partecipare ai Star Party si accorge amaramente che parecchi telescopi vengono utilizzati ben al di sotto delle loro reali capacità. Per affrontare la collimazione in modo appropriato e migliorarla nella pratica è necessario sapere cosa può essere collimato.

Da qui, se ne deduce che un telescopio realizzato con pochi gradi di libertà non potrà mai conseguire una corretta collimazione. Ora, è pur vero che se lo strumento viene consegnato al cliente collimato, si avrà la certezza che, non toccando nulla, lo strumento fornirà buone immagini, ma i problemi potrebbero verificarsi qualora sia necessario, ad esempio per una pulizia, rimuovere l’ottica. A rimuovere un obiettivo dalla cella è relativamente facile, reinserirlo, lo è di meno, e se la cella non è collimabile, sfido chiunque a riposizionarlo nella posizione ideale… ne ho avuto esperienza con il 100 ED.

Esistono due tipi di collimazione: ottica e meccanica. La collimazione ottica allinea le superfici ottiche di un telescopio per portare l'immagine al corretto orientamento nel piano focale. La collimazione meccanica è necessaria quando tutti i componenti del telescopio non sono allineati correttamente: ad esempio un focheggiatore non perpendicolare al tubo, il primario non è centrato nel tubo o il secondario è disallineato.

A complicare ulteriormente le operazioni di messa punto, il telescopio potrebbe sembrare collimato otticamente senza essere collimato meccanicamente. Quante volte ho osservato astrofili implorare tutta la gerarchia dei Santi e dei Martiri nell’osservare all’oculare l’immagine sfuocata di una stella e andare avanti e indietro con il cacciavite e chiave a brugola in mano per cercare invano di trovare la vite o il grano filettato responsabile della disastrosa situazione del loro telescopio?

Vediamo adesso quali sono i componenti meccanici del Dall Kirkham che devono allinearsi all'asse ottico del primario e del secondario, centrato con l’oculare e con la fotocamera: la cella del primario, il paraluce del primario, il supporto del secondario, e il focheggiatore. Ovviamente, per non tribolare durante la messa a punto, questi componenti devono essere realizzati con precisione.

Queste operazioni sono fondamentali per poter eseguire successivamente la collimazione dell’ottica, dal momento che vengono esclusi tutti quelli elementi di disturbo che potrebbero disorientare l’osservatore nell’interpretazione delle immagini osservate con il collimatore o durante lo Star Test. A seguire, sono descritte tutte le operazioni di messa a punto che sono state eseguite per collimare il mio Dall Kirkham 360/7000.

1° step: allineare la cella del primario con il primario inserito.

La cella può conseguire l’asse ottico del primario e posizionarlo esattamente a 90° dall’asse stesso, tramite quattro viti perimetrali con testa esagonale incassata e quattro coppie di viti che ne consentono il blocco-movimento. Ma perché la cella del primario deve avere questo grado di libertà? Essendo il primario sostenuto da un canotto portante, sarebbe opportuno che il disco di vetro risulti forato perfettamente al centro.

Purtroppo, nella maggior parte dei casi il foro viene realizzato con scostamenti anche importanti, nell’ordine di 1-2 millimetri (misurati). Ne consegue, che se il canotto portante è collegato direttamente sulla culatta senza la possibilità di correggere la sua posizione, l’asse ottico dello specchio primario non coinciderà mai con l’asse meccanico del canotto portante e nemmeno con l’asse meccanico del draw tube del focheggiatore. L’asse ottico del primario, inserito sul canotto portante, viene conseguito utilizzando un disco di riscontro e un calibro a corsorio di profondità (vedi <come ho ricostruito il Dall Kirkham>).

2° step: allineare il 1° modulo del paraluce del primario.

Il paraluce del primario, realizzato in quattro moduli meccanici uniti tra loro tramite un accoppiamento filettato vite-madrevite, viene centrato in asse e collegato sulla culatta con il primo modulo tramite un accoppiamento meccanico H6/h5 e flangia di riscontro frontale, che svolge il compito di blocco-movimento basculante del paraluce per mezzo di quattro coppie viti.

3° step: allineare il focheggiatore.

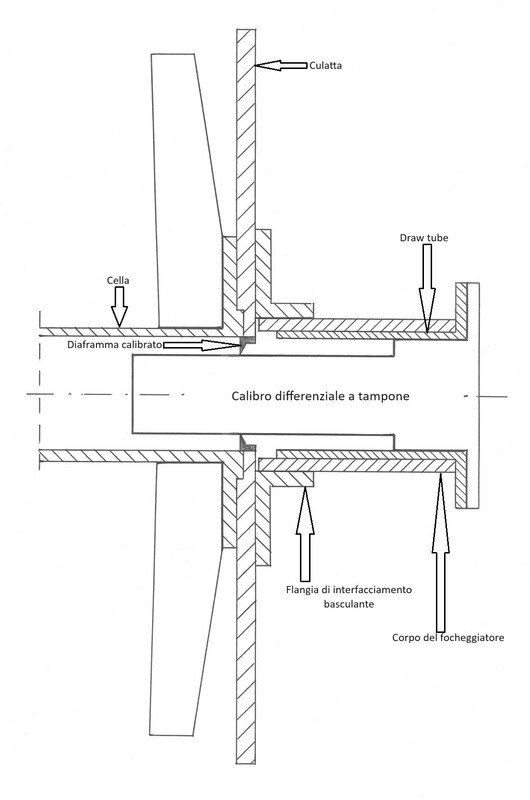

Il focheggiatore, integrato di una flangia di interfacciamento basculante con rotazione a 360°, è collegato alla culatta per mezzo di quattro coppie di viti che ne consentono il blocco-movimento. Per allineare l’asse meccanico del draw tube con l’asse ottico del primario ho utilizzato un calibro differenziale a tampone.

Quest’ultimo, è formato da un tondo pieno in alluminio che viene inserito sul draw tube come un qualsiasi accessorio, e fatto scorrere in intra e extra focale all’interno di un diaframma calibrato inserito sul primo modulo del paraluce primario. L’allineamento degli assi viene conseguito quando il calibro differenziale a tampone si muove e ruota liberamente a 360° sul foro del diaframma calibrato in modo uniforme per tutta la corsa del draw tube. A questo punto, le quattro coppie di viti che ne consentono il blocco-movimento vengono serrate sulla culatta.

Rappresentazione grafica dell’allineamento del focheggiatore (N.B: lo schema è semplificato)

4° step: allineare il supporto del secondario.

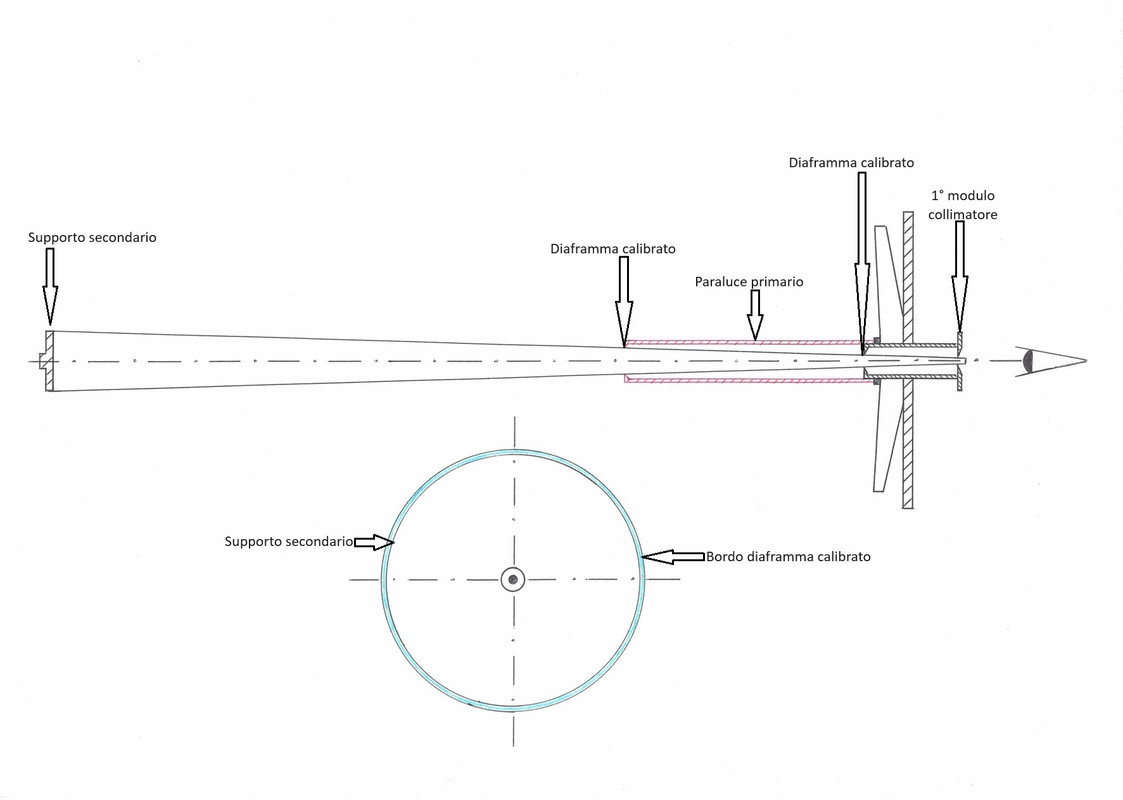

L’asse del supporto del secondario viene allineato con l’asse meccanico del draw tube e con l’asse ottico del primario, per mezzo di viti che collegano gli spider al blocco centrale e ai blocchi periferici ancorati sul primo e secondo anello della struttura a traliccio. Questa operazione può essere eseguita utilizzando uno strumento di misura, oppure, traguardando il supporto del secondario dal porta oculari usando il 1° modulo del collimatore autocostruito.

Il 1° modulo del collimatore è collegato al focheggiatore

Ho utilizzato entrambi i metodi, ma paradossalmente, il secondo è più preciso e veloce da attuare. Ma come funziona? Semplice: per prima cosa è necessario realizzare un diaframma calibrato che viene avvitato e bloccato sul terminale filettato del 1° modulo del paraluce primario. In secondo luogo, si deve posizionare il supporto del secondario perfettamente parallelo al blocco centrale del supporto AxyS A1 (è sufficiente verificare la distanza con un calibro a corsoio esterno). A questo punto ho inserito sul focheggiatore il 1° modulo del collimatore autocostruito, poi ho orientato il telescopio verso una zona del cielo lontana dal sole, e osservando dal foro centrale del collimatore, ho evidenziato il supporto dello specchio secondario e il bordo del foro del diaframma calibrato, spaziati da una minuscola porzione di luce.

Rappresentazione grafica per conseguire l’allineamento del supporto del secondario e del paraluce del primario a 90° dal suo asse

Si noti, che senza il diaframma calibrato, la porzione di luce osservata sarebbe troppo ampia e tale da rendere problematico centrare perfettamente il supporto del secondario. Se la porzione di luce osservata dal foro del collimatore è decentrata, è necessario operare con lievi movimenti delle viti di ancoraggio degli spider alla struttura a traliccio. Se invece la porzione di luce osservata dal foro del collimatore è uniformemente distribuita su tutta la circonferenza vuol dire che l’allineamento è stato conseguito.

5° step: orientare il paraluce del primario a 90° dal suo asse.

Per orientare correttamente a 90° il paraluce del primario dal suo asse, ho utilizzato lo stesso metodo impiegato per centrare il supporto del secondario. In pratica, una volta orientato il telescopio verso il cielo, osservo dal foro del collimatore il supporto dello specchio secondario e il bordo del foro del diaframma calibrato inserito sul quarto modulo del paraluce del primario. Il paraluce del primario sarà orientato a 90° dal suo asse e perfettamente concentrico con il supporto del secondario quando la porzione di luce osservata dal foro del collimatore è uniforme su tutta la circonferenza. In questo modo, il cono di luce riflesso dallo specchio secondario sarà simmetrico ai diaframmi del paraluce del primario, intercettando così la luce parassita che potrebbe raggiungere il piano focale.

Alcune riflessioni.

Arrivati a questo punto, non rimane che effettuare la collimazione ottica, da eseguirsi con un collimatore o con lo Star Test. Da sempre, ho rifinito la collimazione tramite lo Star Test, operazione che andrebbe condotta in coppia, ma che aimè, la eseguivo da solo, e in tutta franchezza, collimare un Dall Kirkham con una focale equivalente di 7 metri, non è una passeggiata. A peggiorare la situazione, ci si mette il seeing, ovvero quei disturbi di origine atmosferica che generano il fenomeno della scintillazione, e che impediscono di osservare all’oculare una stella ad alto ingrandimento, per evidenziarne eventuali asimmetrie tra l’immagine a fuoco e sfuocata. Inoltre, dobbiamo considerare la complessità delle elaborazioni svolte dal nostro cervello, che può creare errate valutazioni, al fine di osservare quello che pensa di dover vedere.

D’altro canto, quando ognuno di noi (siamo esseri umani) fa uno Star Test, il giudizio potrebbe essere influenzato da molti fattori di interpretazione. Questo non deve far pensare che la nostra vista sia inaffidabile, ma certamente lo è di meno, se confrontata con dati più oggettivi, come le riprese fotografiche. Questa tecnica, ci consente di riprendere le immagini per poi processarle attraverso software dedicati.

Le cose non andavano meglio con il collimatore autocostruito. Come ho accennato prima, il mio Dall Kirkham ha una focale equivalente di 7 metri e di conseguenza, il secondario osservato dal foro del collimatore appare minuscolo. A nulla era valso marcare il centro del medesimo con tre cerchi. L’operazione era stata eseguita dalla ditta Marcon Telescopi di San Donà di Piave su commissione di TS Astronomia di Treviso.

I marcatori sullo specchio secondario

In questo contesto è impossibile valutare con certezza se i riflessi generati dal collimatore (il riflesso del primario, il riflesso del secondario, il centro del collimatore posizionato al centro dei marcatori sul secondario, il bordo del paraluce del secondario e il bordo del paraluce del primario) sono tutti concentrici o se qualche riflesso è decentrato.

In tutti questi anni non ho mai provato ad osservare i riflessi generati dal mio collimatore con un piccolo cercatore, malgrado abbia letto non so quante volte la recensione di Raffaello Braga del <Telescopio collimatore Takahashi>. L’anno scorso, durante una operazione di allineamento, mi è venuta in mente l’idea di provare ad avvicinare un cercatore 6X30 sul foro del collimatore autocostruito. Ed è così, che dopo aver posizionato una forte lampada a led sulla superficie interna del collimatore rivolta verso il secondario, ho messo l’occhio all’oculare del cercatore, metto a fuoco l’immagine e… quasi non ci credevo!

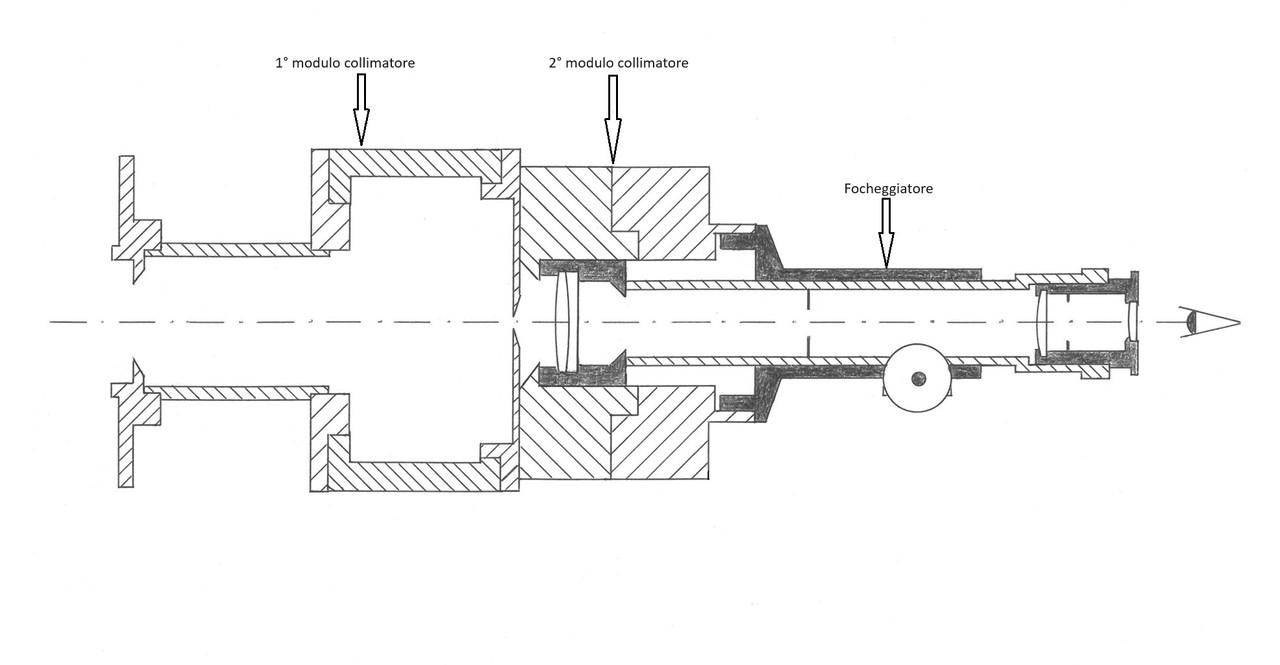

Tutti i riflessi generati dal collimatore sono visibili ad un palmo dal naso. Quella impercettibile immagine era diventata quasi per magia imponente, i tre marcatori sul secondario sono palesi, come sono palesi il riflesso del primario, il riflesso del secondario, il bordo del paraluce del secondario e il bordo del paraluce del primario. Per confronto, è come osservare un volatile a 50 metri di distanza ad occhio nudo, e osservarlo, sempre a 50 metri di distanza, con un binocolo. Da subito, ho preso carta e matita per abbozzare un congegno che mi consentiva di collocare un cannocchiale attiguo al foro del 1° modulo del collimatore autocostruito.

Realizzato in PVC nero, il 2° modulo del collimatore ha al suo interno un obiettivo acromatico di 30 mm di diametro (era un obiettivo di un cercatore vintage), mentre l’oculare è un H 20mm, uno dei tanti oculari in dotazione al Rigel della Konus. L’ingrandimento ottenuto è pari a 7X. Il focheggiatore, in plastica nera, è un classico pignone e cremagliera. Sorprendentemente, per essere un focheggiatore dal costo irrisorio ha il draw tube centrato, in barba ai modelli proposti di ultima generazione che costano dieci volte tanto.

Rappresentazione grafica del cannocchiale collimatore

6° Step: eseguire lo Star Test

Ho eseguito dapprima lo Star Test. Pazientemente ho atteso una buona serata (si fa per dire, con Seeing 3 della scala Antoniani, visibilità moderata con ampi tremolii sull’immagine di diffrazione) per conseguire la collimazione ottica osservando la stella più luminosa della costellazione dell’Orsa Minore: la stella Polare. Tralasciando tutti i preamboli, ho cercato di conseguire una figura di diffrazione migliore possibile, centrata, e con un complesso sistema di anelli intorno ad un luminoso punto centrale.

7° Step: verifica della collimazione con il cannocchiale collimatore

Il giorno seguente ho verificato la collimazione con il cannocchiale collimatore. All’oculare del medesimo, ho osservato un modesto decentramento in entrambi gli specchi che ho subito corretto con una frazione di giro di una coppia di viti di regolazione. Questo decentramento non l’avevo riscontrato allo Star Test, mi riferisco principalmente al primario, che in questa situazione mi dovrebbe conseguire coma, ma l’immagine osservata ad alto ingrandimento la sera precedente, sebbene l’immagine di diffrazione era un continuo fluttuare, mostrava il disco e gli anelli simmetrici sia in intra-focale che in extra-focale, o perlomeno, mi sembravano… a dimostrazione che il giudizio potrebbe essere stato influenzato da molti fattori di interpretazione.

Il cannocchiale collimatore è collegato al focheggiatore

Alcune riflessioni.

In tutti questi anni ho sempre valutato lo Star Test, per quanto concerne la collimazione del telescopio, come un metodo incomparabile a qualsiasi collimatore, ma dopo questa esperienza ho dovuto ricredermi sulla sua affidabilità. Certo, rimane sempre un metodo efficace, ma con il cannocchiale collimatore si ha la prerogativa di osservare una serie riflessi ben visibili che possono essere, o concentrici oppure decentrati, e per questo, è più semplice e immediato individuare e correggere l’allineamento dei componenti decentrati.

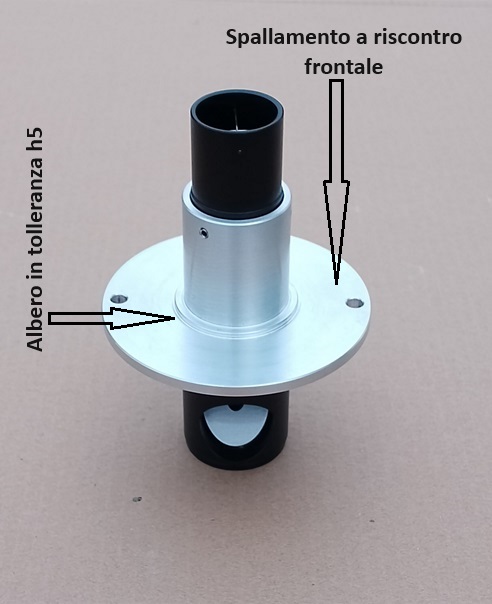

A differenza dei collimatori commerciali, il mio ha la prerogativa di essere inserito nel draw tube del focheggiatore con un accoppiamento senza gioco meccanico a giunzione flangiata, la quale mi permette di posizionare il collimatore rispettando l’ortogonalità a 90° con l’asse ottico. Al contrario, la maggior parte degli oculari tipo Cheshire, ma anche altri collimatori, hanno un barilotto da 31,8 mm, ciò vuol dire che sul porta oculari dobbiamo inserire il raccordo di riduzione da 50,8 mm a 31,8 mm che viene poi bloccato normalmente con due viti.

Purtroppo, l’accoppiamento ha sempre un gioco meccanico, talvolta anche importante, che viene sommato al gioco meccanico dell’accoppiamento tra il raccordo di riduzione a 31,8 mm e il barilotto del collimatore. Come pensate si posizioni il collimatore? In asse…forse, ma per quanto riguarda l’ortogonalità, ho dei dubbi, e per cercare la risposta ai dubbi c’è solo una cosa da fare: sperimentare!

E così, dopo aver collimato il Dall Kirkham con il cannocchiale collimatore, ho rimosso dal porta oculari del focheggiatore il supporto con giunzione flangiata femmina, e al suo posto ho inserito il raccordo di riduzione da 50,8 mm a 31,8 mm proprietario. Sul porta oculari da 31,8 mm ho inserito un oculare di Cheshire lungo con crocicchio in metallo e ho bloccato il medesimo con l’unica vite a disposizione. Poi, ho avvicinato un cercatore 6X30 al foro centrale del Cheshire, ho messo l’occhio all’oculare e... sorpresa: secondario decentrato, e tutto il resto… un disastro.

A questo punto rimuovo il Cheshire, lo reinserisco nel porta oculari, lo blocco, osservo dal foro e… ancora una volta riscontro decentramenti! Posso ripetere l’operazione cento volte e per cento volte riscontro decentramenti… non c’è santo che tenga, il collimatore non fa altro che posizionarsi involontariamente in modo sbilenco. In questo contesto cosa andiamo a collimare? Lo stesso Braga, nella recensione afferma che nei riflettori Cassegrain e derivati il cannocchiale collimatore della Takahashi non è idoneo per posizionare correttamente il secondario sull’asse del primario e anzi, può portare a decentramenti, sebbene tale accessorio può essere inserito direttamente sul porta oculari da due pollici per mezzo di un raccordo filettato Takahashi. Visti i risultati disastrosi, ho pensato di abbinare al Cheshire un supporto con giunzione flangiata maschio da collegare alla giunzione flangiata femmina integrata sul focheggiatore.

Il supporto abbinato sul Cheshire. L’albero è accoppiato al foro con congiunzione flangiata in tolleranza H6

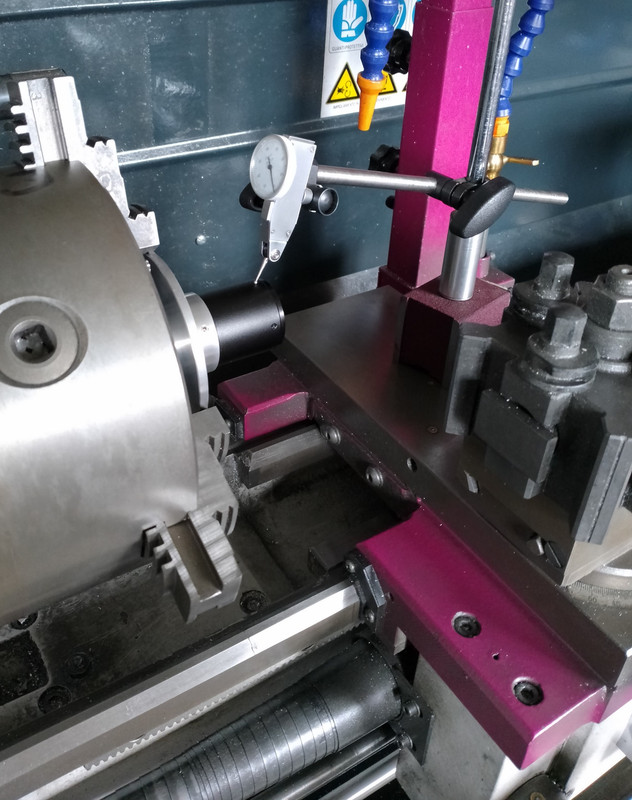

Per allineare il Cheshire sul supporto con giunzione flangiata maschio, ho prima centrato quest’ultimo con un comparatore centesimale sul tornio, poi ho inserito il Cheshire all’interno del supporto e bloccato quest’ultimo in posizione da sei viti perimetrali con testa esagonale incassata, equidistanti a 120°. In seguito, ho appoggiato il tastatore del comparatore centesimale sul Cheshire e con una chiave a brugola, muovendo le sei viti con testa esagonale incassata, ho conseguito l’allineamento. Per completare l’operazione ho impiegato ben tre ore!

Il comparatore è posizionato sul Cheshire per conseguire l’allineamento degli assi

Conseguito l’allineamento, ho collegato il Cheshire al focheggiatore del Dall Kirkham, ho avvicinato il cercatore 6X30 al foro centrale, ho messo l’occhio all’oculare e… finalmente: secondario centrato… e anche tutto il resto! A questo punto, dobbiamo riconoscere che un qualsiasi collimatore, lungo o corto che sia, con luce a led (e chi più ne ha più ne metta), anche se il migliore al mondo, ma se non viene inserito correttamente sul porta oculari in nessun modo riuscirete a collimare correttamente lo strumento. Ne sanno qualcosa i possessori di riflettori Cassegrain puri e Ritchey-Chretien, che nei vari forum amatoriali lamentano di non essere in grado di collimare i loro strumenti.

L’oculare di Cheshire è collegato su focheggiatore

D’altro canto, è vero che un Cassegrain puro ha un primario parabolico, un secondario iperbolico e che quest’ultimo deve essere centrato con precisione sull’asse ottico, ed è vero che nei Ritchey-Chretien sia il primario che il secondario sono iperbolici e che il secondario deve essere centrato con precisione sul primario.

Ma questo non vuol dire che sono strumenti difficili da collimare, perché se l’appassionato che si appresta a collimare lo strumento esegue scrupolosamente tutte le operazioni (del resto, un Dall Kirkham, ottiche a parte, è come un Cassegrain puro o un Ritchey-Chretien) può conseguire correttamente la collimazione e osservare, o riprendere immagini, con la soddisfazione di operare con uno strumento al meglio delle sue possibilità. Ovviamente, lo strumento deve essere realizzato con tutti i gradi di libertà possibili. Se non puoi allineare il secondario perché la crociera non è mobile e hai il primario fisso, col cavolo che collimi correttamente un Cassegrain o un Ritchey-Chretien.

Il Dall Kirkham ha un primario ellissoide e un secondario sferico che mi consente di correggere l’aberrazione sferica opposta del primario. Il secondario sferico, essendo una sfera, presenta infiniti assi di simmetria, è simmetrica rispetto al centro, e gode dunque di simmetria centrale. Il secondario quindi, non ha un singolo asse ottico, e per questo può tollerare un errore di centraggio anche importante, che sarà compensato semplicemente inclinandolo, a scapito di una illuminazione di campo asimmetrica e con il rischio che la luce parassita possa raggiungere il piano focale.

E i Newton? Siffatti strumenti, hanno una configurazione ottica semplice: specchio primario a profilo parabolico e secondario piano a sezione ellittica. Li considero strumenti eccellenti su tutti i punti di vista. Ma ahimè, molti proprietari, per non dire quasi tutti, non sono in grado di collimarli! Un Newton non collimato, (ne ho osservati parecchi) da immagini pietose. Se ben collimato invece, quanto a immagini planetarie, non teme rivali…è imbattibile!

Per concludere, la collimazione è un’operazione fondamentale che deve essere eseguita con precisione e con strumenti adeguati. Si precisa inoltre, che se un piccolo disallineamento può essere tollerato nelle osservazioni in visuale di oggetti deep-sky, per osservazioni planetarie e lunari lo strumento deve essere collimato ad arte… anche un Dall Kirkham!

Alla prossima.

Ciao e cieli sereni.